近日,因为南京禄口机场防控新冠疫情不力,导致疫情扩散至全国多地。有消息称,机场防疫出现漏洞,主要在于保洁外包作业,机场与外包公司权责划分不明晰,形成管理盲区。劳务外包的利弊再次引发业界热议。

那么,何谓劳务外包?劳务外包就是发包方将部分业务或工作内容,外包给其他的服务机构来完成,并按照约定,向承接方支付外包费用,承接方的员工劳动关系、工资福利、工作职责等,均由承接方自行承担。

虽然劳务外包能为企业分散或降低所谓的“用工风险”,但也实际操作中也存在着不少的问题。那么,这些问题该如何解决?上海人桥法律服务调解中心主任、徐汇区人才协会会长、市劳动人事争议仲裁委兼职仲裁员曾云鹏对此进行了解读。

内核苦涩之一

选错外包单位引发职工纠纷

对于业务外包的企业来说,选对承接单位才能为成本低廉、效益明显等所谓劳务外包优势打下基础;但如果选错企业,则麻烦不断。

王小络是一家船厂的人事部门副经理。十多年前,劳动合同法刚施行,船厂为了不与劳动者签订无固定期劳动合同,同时,又不想承担违法风险,开始在一线岗位上引入劳务派遣,大量使用劳务派遣工。可是,随着上海人社部门出台相应的制约举措,尤其是劳务派遣人员不能超过用工单位总人数的10%这一刚性规定,使船厂压力颇大。为此,船厂开始将业务大批量外包给其他公司。

为了既达到业务外包省心省事省力的目的,又防止受制于外包公司,船厂高层要求人事部门多挑选几家,采取多家外包公司均衡使用,以取得相互制衡的效果。

随着时间的推移,多家外包公司的业务管理、员工素质和工作质量高低就显现出来。其中有一家外包公司的综合实力特别差。王小络说,船厂使用的各家外包公司,从事的大多都是一线电焊工作业。由于船舶电焊要求十分高,容不得出错。因此,经过多次比较,这家外包公司被船厂淘汰,厂里让王小络出面与对方谈“分手”。

商谈过程中,王小络客气地提出了解约的要求,并主动答应多支付这家外包公司在船厂工作的工人半个月工资,以便对方安排职工新去处。但这家外包公司的管理层却强硬地提出:由于船厂单方解除了外包合同,导致外包公司这一方无法安置原本在船厂工作的职工新工作,只能解雇这些职工,因此,解雇职工的经济补偿金,需要船厂全额支付。

王小络向厂里汇报后,船厂明确不同意此方案。外包公司便将此事捅给职工,导致外包公司的职工与船厂形成对立。

专家观点

必须设立严格的契约制度

曾云鹏认为,业务外包,确实是流行于国际劳务中的一种做法,像手机制造,从上游到下游,涉及到几十个环节,不可能一家公司独占,肯定要将一些不是核心的环节、不擅长的环节外包给其他公司来做。

业务外包确实有其优点,但作为业界人士来说,也要看到它的弱处。比如,选择外包单位不慎,双方合作过程中容易产生各类矛盾和风险,就是其弱点之一。企业在外包业务过程中,如果要选到自己中意的外包公司,就不应该看面子、讲关系,而应该采取严格的考核制度。这些考核包括对外包公司的管理能力、开展业务能力、员工素质和技能等,进行综合考察、评分。

外包队伍引入后,无论是双方之间业务的接洽,服务质量的把控,人工核算与工资发放,甚至包括外包业务结束的善后事宜和退出机制,都要通过规章制度、双方协议事先得以明确。只有前期真正做到了“亲兄弟,明算账”,后期才能友好分手,不至于闹出矛盾或矛盾扩大化。

曾云鹏也指出,如果仅从劳动关系角度分析,船厂终止外包公司业务后,外包公司是否为此解雇职工,是否为解雇职工支付经济补偿金,如何支付等,由于双方是两个独立的公司,是纯粹的合作伙伴关系,是因为业务而联系在一起,而非上下级关系,也非一个公司的不同部门,亦非总公司与分公司、子公司的关系,因此,船厂只要付清应该支付的业务外包费用,并不需要为外包公司裁员行为支付经济补偿金。

但由于合作终止时容易产生矛盾这个“敏感点”,如果事先未在退出机制中体现,而外包公司的职工往往以为是发包方“端掉饭碗”,故容易酿成事端。

内核苦涩之二

外包员工缺乏归宿感

业务外包,并不一定是把业务包出去,由外包公司生产出成品后,再运回来。目前的业务外包,更多的是“引进来”,即企业的生产线需要员工,因此将一条生产线外包给其他公司生产;物业公司承接楼盘需要保洁工,便将保洁工作的服务包给其他公司承担。看上去,“专业的事交给专业的人做”,更能体现出优势。但“引进来”的结果,导致两个企业的员工虽在一起工作,但享受的工资、待遇却各不相同。相对来说,外包公司为了获取利润,其员工的待遇一般总是要低于发包方。更重要的是,外包公司的员工带着憧憬,即便在发包方工作一辈子,甚至经常获得荣誉,但还是“局外人”,这就导致外包公司的一些员工身在曹营心在汉,做一天和尚撞一天钟,无论对发包公司还是外包公司均没有感情,没有归宿感。

刘能就是这样的一位保洁员。多年以前,刘能从外乡来到上海,恰好一家物业公司在火车站附近招聘人员,刘能马上应聘。凭着年轻力壮,物业公司相中了他,约他翌日前往报到。

第二天,刘能依约前往该物业公司。双方一见面,物业公司人事就递给他一份劳动合同,但合同签订方则是另一家公司。对此,物业公司人事表示,物业公司将所有的保洁、保安、保绿工作都分别外包给其他专业公司来做,他们只是代为招聘。因此,刘能如果需要这份工作,只能与外包公司签约。物业公司人事还说,刘能如果干得好,以后肯定会破格被物业公司招聘。

但多年后,哪怕多次荣获物业公司的年度荣誉,刘能还是“他家的人”。而随着岁月的流逝,刘能发现,物业公司与他岗位相近的人员,工作年限比他少,工资和福利待遇都比他高。刘能不服气,也找过物业公司,物业公司对他说,他不属于“本公司”人员,有什么需求,应该找外包公司。

可外包公司在哪里?对刘能来说,外包公司就是劳动合同上盖着的一枚公章,门朝哪里开,他都不清楚。久而久之,颇有上进心的刘能,工作变得拖拉起来。

专家观点

同工同酬应该优先执行

曾云鹏认为,刘能这样的劳动身份与工作地点“两分离”,从未与用人单位见过面的情况,在沪上绝非唯一。而外包公司职工的工资、待遇低于发包方,也是比较普遍的现象。

现在沪上的业务外包,绝大多数都是采取“引进来”的做法。而这种做法的最大弊病之一:就是发包方与外包方员工一起工作,有时甚至是同一工种,但需要完成的工作量不同,工资、福利待遇不同……这诸多不同,容易造成外包公司员工的心理失衡,进而影响他们的工作积极性和创造力。

曾云鹏认为,如果纯粹从劳动关系方面来说,派遣员工与用工单位同性质、同岗位职工应该执行的是同工同酬,但对外包公司却无此要求。看起来,这似乎能够体现一些劳资专家嘴里的成本优势、人力优势和减少风险,但这种靠外包公司员工个人修养和自觉性的做法,注定是走不远的。将心比心地说,如果你是刘能,你能坚持多久呢?

因此,要解决发包方、外包方“合署办公”产生的凝聚力、向心力问题,首先就要解决同工同酬的问题。

内核苦涩之三

存在商业秘密泄露风险

在发包公司与外包公司合作时,势必要将本企业的部分信息提供那个给外包公司。信息共享有利于双方沟通协调的同时,也对信息资源损失及商业秘密泄露产生了风险。

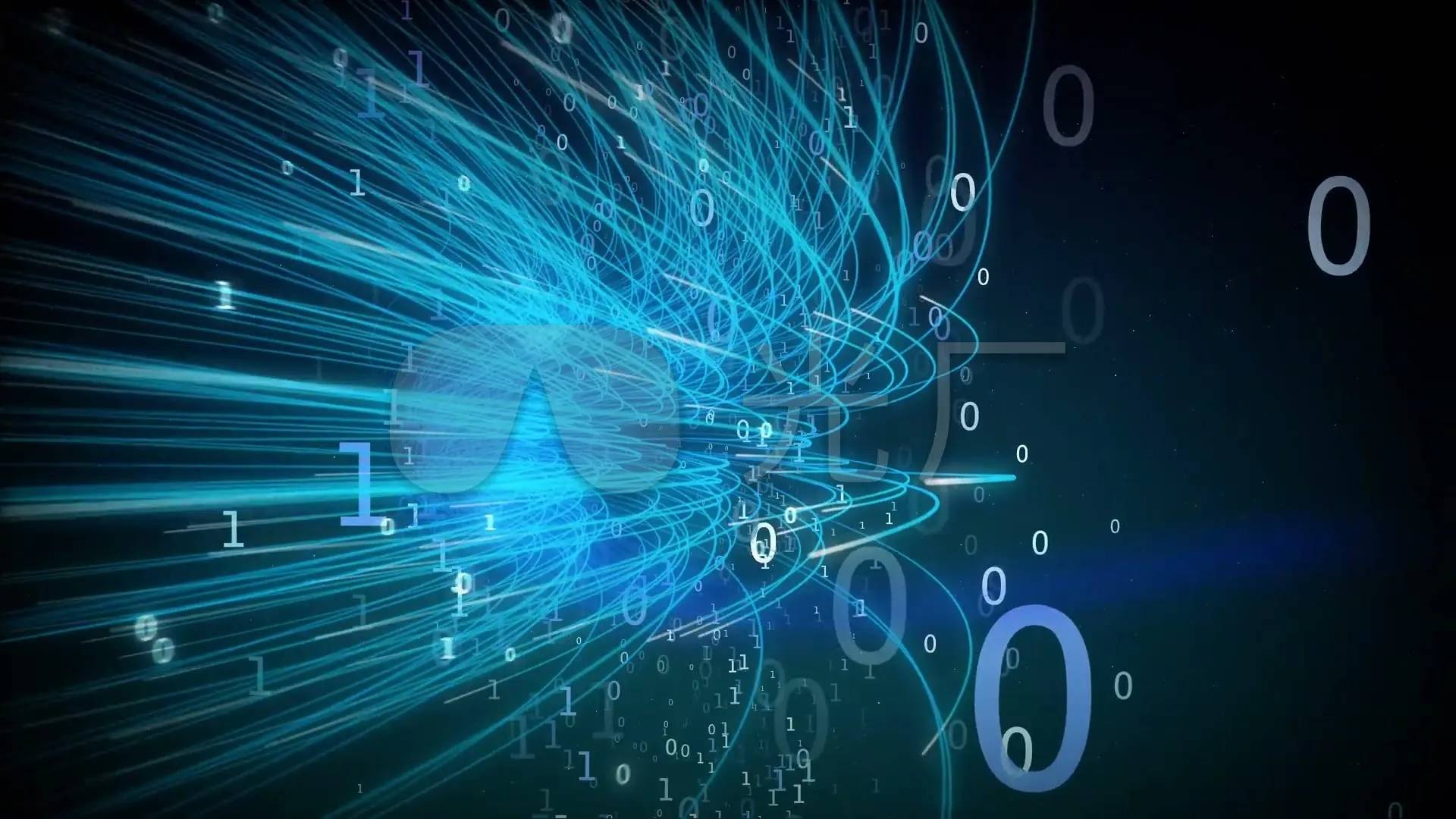

王汉文是一家软件公司的信息设计员。有一次,单位外包承接了一个软件设计项目,为了如期完成设计,单位指派部主任与他入驻发包公司。王汉文在发包公司的合作下,拿到了相关的数据和商业机密,他每日每夜地苦干,眼见项目成功在即。谁料,发包方的竞争公司竟然抢先一步,发布了同款软件。王汉文经过解构,发现这家竞争公司竟然使用了与他一样的设计思路,整个软件完全是复制了他的创作。王汉文愤怒之下,向公司举报后,经过内查外调,发现部主任竟是内鬼。

专家观点

倡导员工忠诚度也是管理

曾云鹏认为,在业务外包过程中,为了完成任务,发包方与承接方势必要交流信息、共享信息,而当信息在两个或多个企业之间传递时,由于外包公司或其人员的不忠、疏忽,导致企业信息资源及商业秘密泄露等,确实也是目前业务外包中的问题之一。

要解决这个问题,从劳动关系角度来说,外包公司应该对员工施行忠诚度管理。忠诚度管理,首先是契约化管理。外包公司在接到发包企业的信息或资源时,对能够接触这些信息或商业秘密的人员,可以采用签订脱密期协议,施行脱密期管理。脱密期是指外包单位可以约定掌握商业秘密的人员在离职之前必须提前通知用人单位,并为外包单位再工作一定期限,该期限期满,该员工才可以正式离职。

在这段时期之内,外包单位可以把员工调至不需保密的部门工作,以确保员工不再接触新的商业秘密,因此,脱密期也可以称为提前通知期。

除了脱密期做法以外,竞业限制也是外包单位可以使用的手段之一。竞业限制具体来说,是指外包单位和知悉外包业务中的商业秘密或者其他对本单位经营有重大影响的劳动者在终止或解除劳动合同后,一定期限内不得在生产同类产品、经营同类业务或有其他竞争关系的用人单位任职,也不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。

限制时间由当事人事先约定,但不得超过二年。竞业限制条款在劳动合同中为延迟生效条款,也就是劳动合同的其他条款法律约束力终结后,该条款开始生效。

当然,脱密期或竞业限制对外包公司来说,一般只能“二选一”。

而对于相关人员接触商业秘密或信息期间的防范,外包公司在该人员入职之际,可以进行背景调查,了解其以往的为人、素质、能力等。在使用过程中,外包公司在倡导忠诚度管理的同时,也要制订保密制度和加强保密制度的宣传教育,包括设立资料使用权限、保存重大机密的电脑不与外界接触,内存资料不得复制、传送、携带出单位等。只有严格的制度管理,才能抵卸人性的弱点。

一旦泄密事件发生后,外包公司不该为了保住业务而刻意隐瞒,而应该与发包公司一起,积极查找内鬼,堵住漏洞,如果事态严重,也可以选择向警方报案。一旦查获内鬼,外包公司就可以使用规章制度,根据泄密者的违法程度以及制度规定,予以相应的处罚,直至不予经济补偿金,直接解除劳动合同。如果给单位造成经济损失,外包公司也可以追索其经济赔偿。

就目前来说,有些业界人士为了杜绝泄密事件发生,互相之间开始设立“行业泄密人员黑名单”,对于这样的做法,法律界也有不同的看法,毕竟业界是否有这个权力?有没有正确使用权力的能力?都值得商榷。(据《劳动报》报道 文/赵竺安 摄/贡俊祺)

上一篇:外包案例服务业各类业务外包案例

下一篇:外包案例人力资源外包范例6篇

-

外包案例政府公共服务合同外包的案例研究2024-05-16

-

外包案例Talent Spot上海力德人力资源服务公司2024-05-16

-

外包案例软件开发外包案例,外包公司软件开发2024-05-16

-

外包案例河南外包企业产业园案例2024-05-16

-

外包案例成功的物流企业外包案例2024-05-16